「死ぬ権利」の前に

1. はじめに

しかし、書いた後で政治情勢を見ていたら、議論を加速させようという動きは進んでいるようだ。29日の時事通信の記事が、日本維新の会が尊厳死を考えるプロジェクトチームを発足したことを伝えた。その中で、馬場伸幸幹事長の対応が伝えられている。

ALSを患うれいわ新選組の舩後靖彦参院議員が「生きる権利」の大切さを訴えるコメントを公表したことに関し、「議論の旗振り役になるべき方が議論を封じるようなコメントを出している。非常に残念だ」と語った。

まさか、彼らの中には尊厳死を認める、という選択肢しかないのだろうか。馬場幹事長は「死ぬ権利」などにも言及しているが、仮に百歩譲って尊厳死の法制化が必要不可欠なのだとしても、生きる権利と死ぬ権利は対立するものではないし、二つに一つのものでもない。生きる権利を守ろうとすることがどうして「議論を封じる」ことになってしまうのだろう。そして生きる権利の拡充の必要性を強く心得ている舩後議員に対して勝手に「議論の旗振り役」を押しつけておきながら、慎重論を唱えると「議論を封じる」とこれもまた都合良く敵視するその見識の浅さに、愕然とする。当然、馬場幹事長や日本維新の会の方針には与野党双方から異論が寄せられている。

卑しくも公党の責任ある立場の方が安易に「死ぬ権利」も大事などと発言することを強く懸念。政治家の発言は自己の思う正論ならば良しでなく、その言葉が一人歩きすることへの十二分の配慮が必要。与野党立場を超え生き辛い社会にしないことに全力を尽くすのが国政に携わる者の矜持だと私は思います。 https://t.co/j0HAfTT7I8

— 武井俊輔(自民党 宏池会) (@syunsuke_takei) July 30, 2020

嘱託殺人と尊厳死を結びつけて論じるのは間違いだ。

— 原口 一博 (@kharaguchi) July 30, 2020

難病と尊厳死を関連づける「恐ろしさ」にさえ気づかないのは、暴力そのものだ。

「生きる権利の保障」に力を尽くす努力を怠る国会議員は、国会議員としての資格がない。今すぐ自らの進退について考えるべきだ。

もちろん、京都嘱託殺人事件のような事件があったからといって、日本の終末期医療を巡る議論を停止させるべきではない。しかし的外れな発言を繰り返すのは政治家に限らず、発言力のある作家や医師にも及んでいる。進められていく議論には慎重に向き合っていかなければならないし、ただでさえ遅れている日本の終末期医療に関する議論が、(彼らは前進させているつもりであろうが)後退してしまうというか、間違った方向に向かっていくようにも思える。今回はそうした議論に釘を刺すつもりで、論点を整理しておきたい。

2. 安楽死をめぐる用語の整理

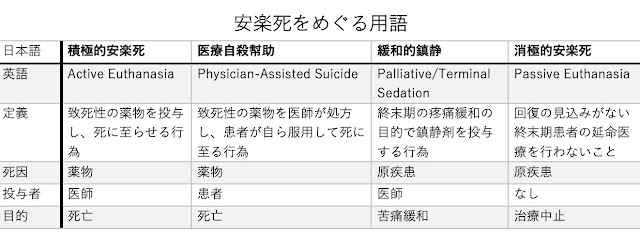

前回も雑多なものを「尊厳死や安楽死」とまとめて書いてしまったが、まずは議論の前提として関係する用語を整理しておこう。これら全てが法的にも倫理的にも医療的にも全く別の概念であり、本来はひっくるめて議論することはできないためである。前提をご存知の方は、本節は読み飛ばしていただいて構わない。(なおなるべく正確な記述を試みましたが、筆者の見解であり、いかなる学問的・法的な正確性を保障するものでもありません。また、用語の邦訳や英訳は他にも多数あります)

・積極的安楽死(Active Euthanasia)

死が目前に迫り、耐え難い苦痛に苦しむ患者に対して致死性の薬物を投与することで、死に至らせる行為。次のPASを含む場合もある。

より狭義に、「患者の自発的な意志に基づいて」という条件が加わる事が多い。これは「自発的安楽死 (Voluntary Euthanasia)」と言われることもある。この場合、判断能力と意思表示能力のある成人が行うものとして区別される。これに対し「非自発的安楽死(Non-voluntary euthanasia)」は本人に判断能力がない子どもや障害者などの安楽死を指し、「反自発的安楽死 (Involuntary Euthanasia)」は意志能力のある本人の意志に基づかない安楽死を指す。

日本での法的な位置づけとしては、自発的安楽死は刑法202条の定める嘱託殺人罪に問われる可能性があり、非自発的安楽死、反自発的安楽死は刑法199条の定める殺人罪の可能性がある。名古屋安楽死事件の名古屋高裁判決(1962年)、東海大学安楽死事件の横浜地裁判決(1995年)により違法性阻却条件を満たさない場合は、違法行為となると認定されている。特に後者の四要件は有名。

- 患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること

- 患者は死が避けられず、その死期が迫っていること

- 患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと

- 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること

ただし、これは法整備されてはいない。つまり安楽死が法的に認められているとまでは言えないので、こういう判例があるからといって積極的安楽死はほとんど行われることはない。

一方海外では、積極的安楽死はオランダ、ベルギーなどでは一定の条件下で合法。ただし外国人が当該国に行って安楽死を受けることはできない場合がほとんどである。

・医療自殺幇助、医師による自殺幇助(Physician-assisted Suicide: PAS)

意志能力のある患者本人の申し出に基づき、医師が致死性の薬物を処方し、患者が自ら服用することで死に至る行為。積極的安楽死との違いは、患者が自らの意志で薬物を摂取すること。昨年話題になった宮下洋一『安楽死を遂げた日本人』やNHKスペシャル「彼女は安楽死を選んだ」で特集された患者が選んだ手法がPASである。

日本では刑法202条の定める自殺幇助罪に問われる可能性がある。

スイスやアメリカ合衆国の一部の州で合法。この場合も主治医とそれ以外の医師、ソーシャルワーカー、精神科医による意思の確認が行われ、いつでも執行を中断できるなど、相当に慎重な手順が踏まれる。

・緩和的鎮静、テーミナルセデーション

死期が目前に迫り、耐え難い苦痛にある患者に持続的に鎮静剤を投与すること。特に癌の末期などで耐え難い痛みや、強い不安などがある場合、その症状を緩和させる目的で行われ、意識水準を低下させる。死期を早めることを目的とするものではなく、苦痛除去のための措置である(薬の作用によって死が早まる場合もある)。コミュニケーションが取れなくなるので、家族にとっては最後の選択になる。

日本でも合法で、一定のガイドラインの下で行われる。死期が数時間から数日に迫っていることが条件で、患者の意志を尊重し、家族や医療スタッフの十分な話し合いのもとに実行される。

・消極的安楽死

完治の見込みのない疾患に対して延命医療を行わず、自然な死のプロセスに任せること。代表的な例が人工呼吸器の装着や胃瘻の装着を行わないことや、植物状態になったときに生命維持装置を装着しないこと。ただし、命を終わらせる目的で行われる場合のみを「消極的安楽死」といい、その意図を持たず自然なプロセスに任せることを「延命治療の差し控え」と言う場合がある。

積極的な治療を行わないこと自体は合法と考えられているが、一度装着した医療器具を外すことについては法的・倫理的なハードルが高く、殺人罪の可能性が排除できない。

消極的安楽死は刑事告発や親族や関係者から訴訟を起こされるリスクがあるとして、この問題を解消するために、本人と家族の意思表示を前提とした消極的安楽死を議員立法で法制化する動きは、過去に何度かあったがいずれも頓挫した。この問題は後に詳しく触れる。

また、上の表に挙げなかったものの、関連する概念としては以下のものがある。

・尊厳死

日本では消極的安楽死を指す場合が多い。日本尊厳死協会や、消極的安楽死の法制化を目指した「尊厳死の法制化を考える議員連名」もこの定義を採用している。日本維新の会のいう尊厳死も消極的安楽死であると思われる(そうであってほしい)。

一方、同じく「尊厳死」と訳されるDeath with dignityはPASを指す場合があるので、生命倫理の文脈では使わないほうが無難。

・アドバンス・ケア・プランイング(ACP)

人生の最終段階(終末期)を迎えた時のために、健康で意志能力がある内に家族と医療・介護スタッフと共に治療の方針(治療中止を含む)を計画しておくこと。その結果として文書を

残しておく。「人生会議」として厚生労働省がガイドラインを策定している。

ただしACPに基づいて文書を書いても、法的な根拠はない。そのため、ACPに基づいて治療中断を行ったとしても、医師が殺人罪に問われる可能性は排除できないという説もあり、訴訟リスクから治療中断を行わない医師がいるといわれる。

・リビングウィル

終末期を迎えた時のために治療中断などの意志を健康な内に指示しておくこと。ACPとの違いは、家族や医療スタッフを交えた話し合いのプロセスが含まれないこと。また、意志能力がなくなった場合の代理人を支持しておくことを含めてアドバンスディレクティブ(事前指示)という。

3. 看過できない呟きたち

上で挙げたものが、邦訳や英語の差が多少あるが、生命倫理や終末期医療で一般に使われている用法であると思う。しかし、俗に「安楽死」と言った場合、「(死期が目前とは限らない)病人、ときには高齢者や障害者を、楽に死なせてあげること」という意味で使われることもある。京都の事件も厳密な意味では「安楽死」とは言えないのだが、それでも「安楽死」という言葉を使って伝えたメディアもあった。

しかし「安楽死」がこの意味で用いられるケースは少なくない。例えば津久井やまゆり園事件の犯人である植松聖死刑囚は「意思疎通の取れない人間は安楽死させるべき」と言った。最近Twitterで見かねたのはイギリス在住の日本人、谷本真由美が書き散らしていたこのツイートである(見たくない人がいるかもしれないので、小さい画像にしました。覚悟のある方はクリックして見てね)。

要するに介護で金と時間が取られて地獄状態の人間にとっては生きる権利など言っていられない、という趣旨である。ここで谷本は「安楽死とか要介護老人の延命」と書いているが、死期が迫っていない高齢者はもちろん安楽死の対象ではない。高齢者の介護を止めたら介護放棄(ネグレクト)であり、全くの別問題だ(刑法218条、保護責任者遺棄)。谷本は別に高齢者は金が掛かるから安楽死させてやれとまで言っているわけではなく(少なくとも文面では、そう読める)、「生きる権利」を唱える側に金掛かりすぎる問題を無視するな、と言いたいのだと思う(たぶん。そうであってほしい。)。

しかし、わたしたちが要求する「生きる権利」を保証するのは家族ではなくて、社会の側であり、国が制度として保証するように求めているのである。日本では長らく、行きすぎた家族主義、つまり介護や扶養の責任を家族にばかり押しつけ、それによって谷本のいうような過度な負担が生まれてきたのであるから、地域社会で担えるようにしようと言っているのである。精神科医の斎藤環は、ひきこもりは日本特有の現象であると断言するが、その理由は日本以外であれば地域が介入して支援が行われるから、だという。日本では家族の密室のなかであらゆるケアが求められてきたのであり、その疲弊の結果が、日本の殺人事件の半数以上が親族間の殺人であるという事実ではないのだろうか。

代表的な例をひとつ挙げよう。1970年5月、介護の負担に疲弊し、知的障害と身体障害を抱えた子どもを絞殺したとして神奈川県横浜市で母親が逮捕された事件があった。世間では障害者の介護を担ってきた母親を擁護する論調が強く、減刑を求める運動も起きていた。一方で減刑に強く反対したのは脳性麻痺の当事者団体である「青い芝の会」である。介護の負担が大きいから殺されても許されるのだとしたら、障害者は殺してもいい存在であるということを、法的に認めてしまうことになるのである。無理してでも家族が面倒を見ろと言っているのではない。家族に介護の負担が過剰に掛かっているから殺人が起こるのであって、家族主義を是認することは障害者の命を軽視することと背中合わせになっているのである。

死にたいと願うとき、一番厄介なのが家族ではないだろうか。一番世話を掛けてきた人に、これ以上心配を掛けてはいけないと思って相談できない、そんなことだってあるだろう。あるいは家族の中にどうしても居場所がなくて、家庭が息苦しくて仕方ない、そういう人もいるはずだ。難病や重度障害の方々は、家族に多大な負担を掛けざるを得ない人も多い。家族にさえ言えないのではなくて、家族だから言えないことだってあるのだ。世話を掛けてきた家族に死にたいと言えば、家族の方を落胆させるのではないかと怯えることだってあるだろう。だから生きるための支援は家族の外側で存在する必要がある。

さて、もう一つだけ問題のツイートを取り上げておこう。報道でもご存知かと思うが、石原慎太郎のこの発言はあまりにひどかった。

「業病」などといって難病を患者が背負った罪のせいにするのは彼らへの侮蔑であるが、それは謝罪されたのでこれ以上触れないことにしよう(ずいぶんおかしな謝罪文だったが)。問題は他にもある。優生思想の犯罪を切腹の介錯に重ね合わせそれを「美徳」と言い募る。検察に美徳を求めてはいけない。少なくとも情状酌量があるとしても、それを行うのは公判の過程であるはずだ。法で取り締まる側にいる検察が大岡裁きみたいなことをやってはいけない。

しかし、これに共感を示す人が一定数いるのが日本人らしい。苦しみを取り除く方法はあったかもしれないのに、死でそれを解決することを「美徳」という浄瑠璃の心中話みたいな美意識はいったいどれだけ深くこの社会に根付いているのだろう。あるいはまた、「自分だったら殺して欲しいと思う」というような、当事者に成り代わったつもりになって共感するのは、「自分の子どもが殺されても死刑反対と言えるのか」という暴論と同じだ。情緒的になって悲惨か死の二択に分けて考えるべきではない。人工呼吸器ひとつとっても、それを装着した姿を可哀想とか「生かされているだけ」などと、感情的な印象で判断してしまうことは恐ろしい。実際には無理に自発呼吸をすることの方が非常に苦しく、人工呼吸器を付けてとても楽になったと、あるALS患者は語る。付けてみるまで分からないことだってあるのだ。なのになぜ、悲惨なものと美しいものの二つに分けて見ようとするのだろう。これらの叙情的な共感が、終末期医療の議論を随分と蝕んでいるように思える。所詮、「相手の立場に立って考えましょう」のような「道徳」は、我々の貧弱な想像力の範囲でしか意味を持たない。だから患者たちが実際になにを訴えているのか、どのような病気なのかを理解し、現実的な策を考えていかなければならない。

補記:8月14日付けの京都新聞によれば、嘱託殺人事件の被害者は同性ヘルパーの介助を望んでいたが、ヘルパー不足によってそれが叶えられず、「男性にトイレ介助をしてもらうのがつらい」と支援者に話していたという。女性のALS患者にとって密室で長時間男性の介護を受けること、とくに排泄の介助については苦痛でしかないだろう。希望しない介助者からの介助を受けないことは人としての尊厳を守るために絶対に必要なことだ。この件に関しては河本のぞみ氏がシノドスで解説しているので、関心があればぜひお読みいただくとよいと思う。貧弱な想像力によって被害者に「共感」し、安楽死や尊厳死に結びつけることがいかに危険かが理解していただけるかと思う。こうした異性介助をはじめとした現実的な問題をひとつずつクリアしていくことが議論すべき課題なのであり、安楽死や尊厳死はもっと、ずっとその先にある話だ。〈補記終わり〉

4. 消極的安楽死(尊厳死)の何が問題か

上に述べたように、日本ではたびたび消極的安楽死を「尊厳死」と呼び、法制化を目指す動きが行われてきた。2012年には超党派の「尊厳死法制化を考える議員連盟」が「終末期の医療における患者の意思の尊重に関する法律案」を二案提示した。これは患者の事前の意思表示があれば終末期に治療を中止しても医師が刑事上・民事上の責任を問われないというものだった。それまで消極的安楽死が嘱託殺人や保護責任者遺棄に問われる可能性があったので、その責を問われないようにする法制度を目指すものであった。結局本案は国会提出はされなかったが、議員連盟は「終末期における本人意思の尊重を考える議員連盟」に改名し、リビングウィルの法制化を目指して2016年にも法案を取りまとめていた。

尊厳死を推進する文言も制度も一切盛り込まれていない法案であり、一見モデストに思われる法案には日本医師会や日弁連などから多大な懸念が寄せられた。先陣を切って法案に反対した「尊厳死の法制化を認めない市民の会」は文筆家の平川克美、障害者支援団体であるNPO法人DPI日本会議(註:神道系団体とは無関係)の中西正司、そして難病患者会(当時)の川口有美子が呼びかけ人となり、賛同者には国会議員の福島瑞穂、川田龍平をはじめ、小田嶋隆、雨宮処凛、内田樹、高橋源一郎、釈徹宗、立岩真也などが名を連ねた。

呼びかけ人が発表したメッセージのなかで、平川克美は、生きる権利を人間が勝ち取ってきた侵すことのできない権利であることを述べた上で、

死とは生き方のひとつであり、そのことに関して社会的コストといった功利的な理由や、医師の免責の理由や、家族の負担といった理由や、あるいは国家の財政的な理由などによってひとの死を法律によって拘束したり、収奪することはできないからである。

といい、国家によって命の線引きがなされることに懸念を表明している。ただ、医師の免責のみを定めた法案にたいして命の線引きという指摘はやや舌足らずな観がある。この法がなぜ命の収奪に繋がるかについては、中西正司のメッセージが明確である。

重度の障害者たちは地域サービスの未整備もあって、家族の介助に依存しなければ生きていけない人たちもいます。その人たちは、家族への遠慮から延命治療を選択しにくい状況にあります。この人たちにとって、この法律ができることは治療を停止して、死を選ばざるをえない状況に追い込むことにならないでしょうか?現実にそのような悲しい選択をした障害者たちを私たちはたくさん見ています。

尊厳死を明確に推進する意図がなかったとしても、家族への負担を気にして死を選ぶ無言の圧力がある以上、法整備によって尊厳死が広く社会に認められていくこと自体が、障害者や高齢者にとって死を選ぶことを後押しする結果になるというのである。

また、川口有美子は「終末期」の定義の難しさを主張していた。

実際には多くのALSが呼吸筋麻痺をもって終末期と断定されており、呼吸器をつけずに亡くなる者は発症者全体の85%にものぼります。これは、呼吸器をつけることによる生存の長期化にネガティブな主治医が、患者の自己決定を左右しているケースも多々あり、ALSの患者会では問題になっています。つまり多くの神経内科医が、呼吸筋麻痺を終末期と認識していることを物語っていますが、これに対してほとんどのALS患者に呼吸器を装着している病院もあります。

ALSに関して、呼吸筋麻痺をもって終末期と判断して治療を打ち切る医師もいれば、呼吸器装着を積極的に行う医師もおり、何をもって終末期とするかの判断が難しいというものである。そこには主治医の主観や治療方針がどうしても含まれることになる。呼吸筋麻痺で終末期と認めるならば、2002年に人工呼吸器と胃瘻を装着した舩後靖彦議員は18年間も「終末期」を生きているということにならないか。また、人工呼吸器にたいするネガティブなイメージもまた、患者に死の選択を迫る要因となっているのである。彼らがその後何十年も生きて国会議員になる可能性さえ秘めているにもかかわらず、だ。

さらに、川口は法制化を進めるプロセスにも疑問を示していた。

これまで議連は、尊厳死の法制化に反対意見を表明している人や団体(日本医師会、DPI日本会議、日弁連)に対して、形式的なヒアリングを2回実施しましたが、彼らを議論の輪に加えることはせず、日本尊厳死協会の意見ばかりを熱心に聞いてきました(というよりは、日本尊厳死協会が尊厳死議連の結成を働きかけました)。[中略]各党の厚生労働委員会等の専門機関も通さず、法制化に慎重な法律家や倫理学などの専門家の意見も聞かず、障害当事者の「殺されるかもしれない」という恐怖の声も無視して、多数決による議員立法に持ち込もうとしているのですが、このようなことを民主主義と呼ぶのでしょうか?これまでに行われた障害者団体への形式的なヒアリングは、議連総会の2日前にならなければ、時間も会場も知らせてもらえないような状況でした。外出のたびに福祉車両やヘルパーの手配が必要な重度身体障害者に対する配慮は微塵も感じられず、議論の場を求めてきたわたしたちには、国民の基本的人権を侵す政治が行われているとしか思われないのも当然です。

反対する人々の声を聞かず、問題を議論することもなくただ自らの信じる政策を進める。これは残念ながら最近でも国会で行われていることだ。そして京都の嘱託殺人事件を受けて尊厳死の議論を進めることに反対する勢力を「難しい問題からは逃げる」と言い放つ政党の代表も、当時の議連がやっていたことと何も変わらない(どころか、むしろそれよりずっと酷い)。「尊厳死」の法整備によって人が殺されるかもしれないから反対し、その前に生きるための支援をすることが必要であると言うことは、逃げることでも何でもない。国民の生存権を守ろうとしない議員の側こそが、その責務から逃げていると言わざるを得ない。

5. よりよき終末期医療のために

前節では過去の「尊厳死」に関わる法案の反対運動を通して、尊厳死を法制化することの問題点を見てきた。わたし自身、尊厳死そのものに反対しているわけではない。だが法制化する以前の前提がすっぽり抜け落ちた段階で、法制化することが危険であると言っているのだ。

すべての選択は社会的である。晩ご飯に何を食べるかでさえ、生まれ育った国が違えば全く違う答えになる。進学先にしても、職業選択にしても、結婚にしても。何が美徳か、何が理想か、どういう人が格好いいかなどなど、社会的な価値観なしにその選択をできるほど人は自由ではない。

だからこそ、人間の自由や尊厳を縮小するような選択をするとき、危険が予見される選択をするとき、二度と取り返しのつかないような結果を招きそうな選択をするとき、社会の側が責任を持ってそうしなくてもいいような支援を十分に用意しておく必要がある。終末期医療だけではない。魂を売る覚悟で性風俗産業で働かざるをえないような環境にある人にはそれ以外の職業選択ができるようにしておくべきで、性風俗を事実上の最後のセーフティネットにしておくべきではない。他に自由な選択肢が与えられてもなおその選択をするというなら、それは本人の自由だと(ひとまずは)思う。

舩後議員のように、二年間死にたいと思ったすえに、生きがいを見出して積極的な活動を始める人もいるだろう。死んだ後で後悔することはできない。また生きたいと可能性がある限り、その可能性を目覚めさせる支援を行うべきであって、それなしに「死ぬ権利」など持ち出すことは少なくとも当事者でない人間が安易に口にしてはならない。

一度でも死を考えたことがあって、それを踏まえた上で「あの時に死んでなくて良かった」と考えている人はそんなに少なくない。「自死を願っている人間に安楽な死を提供する」ことは、その人間から「あの時に死ななくてよかった」と振り返る機会を奪ってしまう。それは取り返しのつかないことだ。

— 小田嶋隆 (@tako_ashi) July 30, 2020

人はすべて分かった上で未来のことを決める訳ではない。人工呼吸器が自発呼吸よりも楽であることを知らないまま装着しないことを選択する人もいるかもしれない。尊厳死を選ぶと決める人だって、終末期になったときに、どのような病態になって、どのような治療が受けられて、治療でどれくらい楽になって、どの程度の効果が見込めるのか、それをあらかじめ分かっておいた上で尊厳死を決めるわけではない。実際その状態に自分がなったとき、想定していた通り自分が思うかどうかさえ分からない。

分からない状態で、事前指示書にサインしておくことは果たして正しいのだろうか。日本尊厳死協会が提供するリビングウィルの事前指示書フォーマットは、基本的に治療を中止する希望しか書く欄がない。もし医療関係者やソーシャルワーカーや当事者と対話することもなく、「チューブに繋がれた可哀想な姿」か「死」の二択という印象に基づいて尊厳死を望む指示書にサインするのだとしたら、それは良い選択だと言えるだろうか。

ACPはそうした考えに基づいて、医療スタッフやソーシャルワーカーを含めたプランニングの過程を重要視するものだ。厚生労働省が「人生会議」と名付けて普及に努めているが、あおり立てるようなヴィジュアルで批判を読んだポスターをご記憶の方も多いだろう。ACPの手法自体は、本人の選択を実現するために必要であり、大切なことだ。それに対して他者の側から「死ぬ権利」などと言われない限りにおいては。社会からあらゆる死への圧力や「迷惑」みたいなものが排除されるのであれば。

ところで「チューブに繋がれて生かされるくらいなら死んでしまいたい」というような二択は、実のところ何十年も変わっていないらしい。終末期医療が問題になりはじめた1976年、安楽死協会(現在の日本尊厳死協会)を設立した太田典礼は安楽死推進派でありながら、ホスピスを支持していた。太田にとってホスピスとはスパゲッティ症候群(スパゲッティみたいな大量のチューブに繋がれた状態)を離れて安らかに死ねる場所だったのである。

緩和ケアが一般的になるまで、末期がんの治療といえば治療の見込みがないにもかかわらず副作用の強い抗がん剤が投与され、生命維持のために高カロリー輸液が行われ、僅かでも治療の効果が出ることを期待して万策を尽くすことが当然のように行われていた。できる治療は全て行うことが医師の使命だと思われていたし、家族もそれに期待していた側面があるから、心停止が見られればすぐに駆けつけて医師が心臓マッサージを行った。家族やスタッフがみんなで納得するための、舞台だったのかもしれない。

しかしそれが本当に患者のためになっているのだろうか、という疑問が沸き起こったのが70年代だった。実際のところ、適切に抗がん剤などの延命治療を行えば疼痛の緩和にも効果があるので、「延命治療」と「緩和医療」を対比させるのは、本当は正しくないのだが、現実には「延命を止めて、緩和ケアへ」みたいな印象が今も拭え切れてはいない。命の長さか、生活の質か、という二者択一にもまた陥るべきではないのだが、「延命治療」にあまり良くないイメージが伴うのも、当時から「やりすぎな」延命医療が問題視されていた背景がある。

こうした問題意識から生まれたのが、ひとつは安楽死を求める運動であり、もうひとつがホスピス・緩和ケアの推進だった。日本では歴史的に安楽死と緩和ケアは軌道を共有する部分があったのである。一方、大陸ヨーロッパではスイスが1940年代にPASを合法化し、PASをするために国境を越えてスイスに行く人がいるという、現実的な土壌があった。そのため「安楽死」によって患者が殺されることがないように、ホスピス運動が盛んになったという経緯がある。

つまり理念上では、緩和ケアが十分に機能していれば安楽死は必要ないのである。緩和ケアとは、単に身体的な症状や疼痛のコントロールのみではなく、精神的な苦痛、スピリチュアルペインと呼ばれる、生きる意味や死後のことへの不安や悩み、そして家族や周囲の人々との関係を良好にするための全ての取り組みのことである。それらがすべて上手く行っていれば、死にたいと願う人は本当に少なくなるだろうと思う。これは、日本尊厳死協会も同じスタンスであるらしい。京都の嘱託殺人事件を受けたコメントで、

生きる意味を求めて模索する患者の苦痛を共有するケアマネジメントが望まれますが、いまだ日本社会の病者、生活弱者に対する不十分なサポート体制が、多くの不幸な尊属殺人や嘱託殺人を招いていると考えられます。

と述べている。安楽死問題に繋がるような殺人や自殺が行われる背景には、終末期の患者へのケアが不十分であることは、尊厳死を推進する団体も認めている。「死ぬ権利」より「生きる権利」を拡充せよというのは、こういうことなのだ。

「尊厳死」を認めるにしても、その前提として生きる権利は不可欠なのだ。積極的安楽死やPASが合法である国では、複数の医師、精神科医、ソーシャルワーカーによるヒアリングが行われ、何重にも慎重なプロセスが必要とされる。それは生きる権利を奪わないためでもある。死ぬ権利を認めるということは、生きるための支援をできる限り充実させる覚悟がなくては行ってはならない。

さすがに表立っては議論の対象にはならないが、安楽死の問題を医療費削減に結びつける人もいる。実際のところ社会保障費全体のうちで終末期医療が占める割合は2~3%程度である。延命を止めたところで減る医療費などたかが知れているのだ。

しかしそれ以上に、生きる権利を実現するために解決すべき問題は少なくない。緩和ケアに関して言えば、緩和ケア病棟の対象になるのは癌とAIDSだけである。その他の疾患を制度的に緩和ケアの対象にする必要もあるし、がん以外の疾患に対して緩和ケアを行える専門医の育成を進める必要もある。また、家族主義をどのように解消していくのか。障害者の処遇については、世界では脱家族化どころか、地域化・脱施設化が標準になりつつなる一方で、日本では津久井やまゆり園事件の後、かえって施設化・脱地域化が進む結果となってしまった。社会保障費の問題ももちろんある。実際のところ、日本は社会保障費を抑制するために医療費をかなり低い水準に保ってきた。診療報酬は公定価格だが、地方の病院経営はほとんどが赤字である。電力会社は潰れると困るからという理由で赤字にならないよう総括原価方式が採られているのに、病院は潰れそうな所ばかりなのである。

これらが政治がとり組むべき「難しい問題」であって、実際に研究者や当事者団体や業界団体や政治家や省庁が、(さまざま問題はあるけれど、)地道に続けてきたことだ。施設の統廃合を進めて目先の支出を減らすような小手先の手段で対応できる問題ではない。命を守るために地道にとり組んできた人たちの努力や声を無視するかたちで「尊厳死」の議論を独善的に進めようとする無責任な政治家に、強く抗議します。

コメント

コメントを投稿